前回アイバン・サザランド(Ivan Sutherland)の生い立ちについて触れた。今回は、彼の博士論文プロジェクト、スケッチパッド(Sketchpad)について掘り下げよう。

■スケッチパッドの先進性

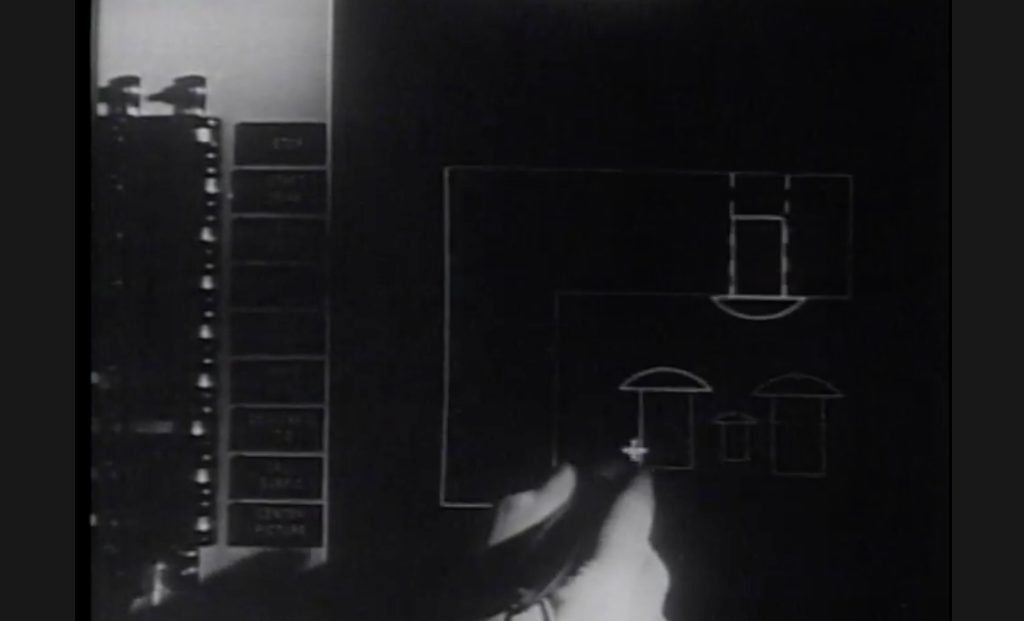

スケッチパッドとは1962から63年に開発された、実験的なコンピューター・システムである。ライトペンでブラウン管(CRT)の画面上に作図することができ、そして描いた図形を意図した制約を保ちつつ変形できるシステムであった。スケッチパッド以前にも画面に絵を描くだけであればできるようなデモは存在したものの、スケッチパッドは現在にも通じる新規性を持ったシステムであった。

スケッチパッドは、人間が製図するときに必要となる機能をコンピューターが提供するという、「人間とコンピューターの共生」につながる機能を持っていた。具体的には、「新しい部品を定義し、それをコピーできるようにする仕組み」、「コンピューターがある条件を満たすように図を自動的に修正してくれる制約解消系」、そして「ズームやパンができる仮想的な画面上に部品を表示するという、数学的な基盤を持ったコンピューター・グラフィックスとしての枠組み」という3つの機能であり、それぞれが新たに発明されたわけである。スケッチパッドのデモ動画を見ると。そこでは、適当に引いた直線数本に「垂直または水平を立つように」という制約を追加し、そこに円弧を追加して鋲の形を作る。そして、それをコピーすることにより複数の「インスタンス」を作り、拡大・縮小して、別の大きな部品に差し込んだ図を作る、という流れが映し出されている。

後述するように、アイバンが開発に使用したのはTX-2というコンピューターであるが、深夜しかTX-2は空かないので昼間は紙と鉛筆で開発をし、半年ほどでシステムを動かしてしまった。アラン・ケイが後にアイバンと話をした時に、「それぞれ一つづつが驚くべき発明なのに、なんでたった半年で3つもできたの?」と聞いたところ、アイバンは「うん、だってそれが難しいことだって知らなかったからだよ」と答えたそうである。

■アイバン・サザランドの集中力

アラン・ケイによればアイバンが一つの仕事に集中する仕方はとても特徴的だったそうである。一つのプロジェクトが終了して次に移ったときには、あたかも前のプロジェクトのことを頭から消去して次のプロジェクトに備えているようにさえ見えたという。スケッチパッドの仕事を終えて3次元グラフィックスの仕事に移行した後では、スケッチパッドの詳細な点に関する質問に答えてもらえなかったと言っていた。

アラン・ケイはスケッチパッドのデモ動画を彼自身の講演でも頻繁に紹介しており、筆者のYouTubeチャンネルに例えばこのような動画がある[1]。またアイバン自身が88年ごろにスケッチパッドを振り返った講演もある(となると、完全に何もかも記憶から消去していたわけではない、ということではある)[2]。アラン・ケイの講演では、スケッチパッドをオマージュしたデモが使われており、そこには筆者の顔写真も登場する[3]。

■TX-2

アイバンがスケッチパッドを作るために使ったのはTX-2であった。名前からわかるように、これはハッカーたちが愛用したTX-0の後継機である。研究用として頻繁に改良され続け、いわば「毎週水曜日毎に」命令セットが変更されるような機械であった。スケッチパッドを作成している時にはスケッチパッドで使う専用命令が追加される、というような使われ方をしたわけである。古いコンピューターのソフトウェアに興味を持つ人は世の中に結構たくさんおり、もちろんTX-2で動いていたスケッチパッドも、元々のプログラムコードをそのまま動かしてみたい、というのはマニアにとってはとても魅力的な目標である。プログラムを印刷した資料がコンピューター歴史博物館に残ってはいるものの、一部読めない部分があり、また命令セットが完全に判明していないためまだスケッチパッドのエミュレーションに成功した人は、筆者の知る限りいないようである。ただ、スケッチパッドの「精神」を生かしつつ「再実装してみた」というプロジェクトはいくつかある。

筆者は、アイバンが2013年度の京都賞を受賞して京都を訪れていた時にじっくりと話をする機会があった。上記のアラン・ケイによるデモの話をしたりした。ただ、彼自身の興味は「非同期回路」という新しい半導体論理回路の研究に移っており、京都賞の講演の中でも、いまさら昔携わったコンピューター・グラフィックスで賞をもらっても面白い話はできないのだけどね、というようなことを何度か言っていた。

[1] https://youtu.be/8HTI127lQPg?t=1650

[2] https://www.youtube.com/watch?v=k_cevebLO-A

[3] https://youtu.be/Vt8jyPqsmxE?t=743

次回掲載予定は2025年5月上旬頃→5月1日に公開しました(こちら)

著者:大島芳樹

東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。