イリノイ大学で始まったPLATOプロジェクトは、動物の条件付け学習を人間の訓練に応用してコンピューターを使った教育システムを作る、という発想を出発点としていた。計算問題のようなドリル集をコンピューター化し、正解すれば少しずつ難しい問題が出てくる、ということから始め、プロジェクトが進むにつれてコンピューターの利点をどのように生かしていくか、ということが検討されたわけである。

■ユニークなPLATO開発の経緯

PLATOの初期開発は極端に限られた予算と計算資源の制約下で行う必要があった。開発最初期の試験的な実装では、大型コンピューターILLIACに端末を一台だけ接続し、ILLIACに格納されている教材データを読み込んで端末に表示するという実験が行われた。この端末側のCRTモニターは、ビッツァーの近所でチューナー部分が壊れたために捨てられていた家庭用テレビを入手し、コンピューター用のモニターに流用したものだという。これもまた「工夫の人」ビッツァーにぴったりのエピソードである。

もちろん、当時の技術では生徒一人一人に十分な記憶装置と処理装置を持った機械を割り当てることはできなかったため、1959年ごろは複数の生徒が大型コンピューターに格納された教材管理ソフトに遠隔から接続する仕組みを基本設計とすることとなった。この方式は連載第12回で触れた「タイム・シェアリング」と同じ発想である。ビッツァーを取材したディアーの著書によれば、ビッツァーはマサチューセッツ工科大学(MIT)よりもタイム・シェアリングを先に稼働させていたが、特許申請に不慣れで手続きが進まず、MITが先に発明したことになったと悔やんでいたそうである。ただ、コンピューティング界では、「ある技術を先に発明した」というときも、細部が異なっているだけだったり、あるいはアイディアそのものは別のところにすでにあったりと、どれが本当に先なのか、ということを厳密に決めきれないことが多々ある。次回以降も触れるが、“The Friendly Orange Glow”を記すにあたってディアーはアラン・ケイにインタビューをしている。筆者はアランから「この本はちょっと多くを主張しすぎている」と聞いたことがあり、一方私がディアーとやり取りしたときには「アランはPLATOに過剰に厳しい」という意味のメッセージをもらったことがある。

大事なのはPLATOのグループも1962年ごろにはタイム・シェアリングが教材提供・評価システムを作るには重要であるという観点から、しっかりと動作するものを独自に作っていたということである。

■ILLIACと日本でのコンピューター開発

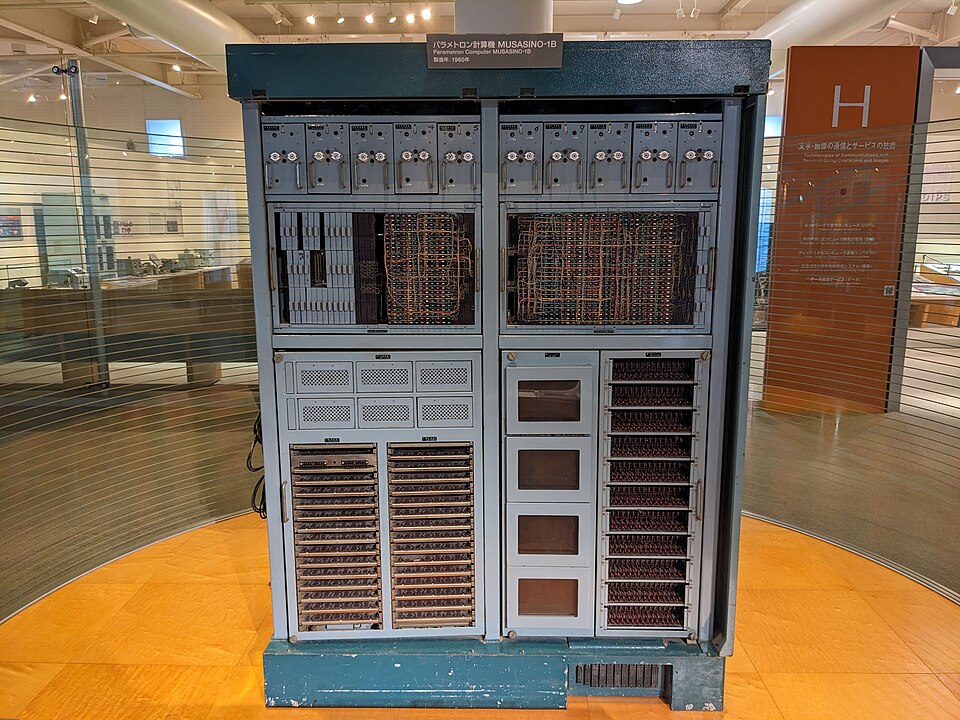

上で述べたILLIAC(ILLIAC I)は、日本でのコンピューター開発に大きな影響を与えたことも特筆すべきであろう。ILLIAC Iの設計・開発時には室賀三郎氏が半年だけではあるものの参加しており、日本に帰る時にはILLIAC Iの設計図も持ち帰らせてもらっていた。その後、後藤英一氏という「異才」(いずれこの連載でも触れることとなるだろう)が発明したパラメトロンという論理素子を使い、ILLIACの設計に基づいたコンピューターを電電公社の電気通信研究所で作成して安定動作させることに成功した。1957年に完成したこのコンピューターは「MUSASINO-1」と名付けられ、日本でのコンピューター初号機と呼べるものとなった。室賀氏はその後またアメリカに戻り、IBMを経て古巣のイリノイ大学で教授となり、画期的な研究業績を多く残した人である。筆者がのちに公私でお世話になった上林彌彦先生とも共同研究をしていたことがあり、経緯を調べると人のつながりが感じられるエピソードでもある。

■高校生科学クラブとの共同開発

話をPLATOに戻そう。PLATOの開発には人力を投入して高度なソフトウェアを発明する必要もあった。ビッツァーはここでも彼独自の発想の転換で、地元の高校の科学クラブ(JETS)の生徒たちの大学側メンターとなり、高校生たちに助言をするという形で、有望な高校生たちが自主的に有用なソフトウェアを作るような雰囲気を作り上げた。ビッツァーの上司で彼を抜擢したアルパートも、「使える才能はなんでも使え」ということで、この動きにゴー・サインを出し、高校生たちが大学の高価なコンピューターをいじり、ビッツァーの巧みな操縦の元で自ら熱意を持って開発をする、という空気作りに成功した。彼らがPLATOキッズともいうべきグループの始まりである。次回は、PLATOに関連した話として、PLATOキッズなどについて触れていこう。

次回掲載予定は2025年8月上旬頃→8月1日に公開しました(こちら)

著者:大島芳樹

東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。