1960年ごろから、イリノイ大学ではコンピューターを活用した教育システムを目標とするPLATOという研究・開発プロジェクトが進んでいた。当初は限られた予算と人員でまずは動くものを作るという方針で、教育学者がグループにいないままで開発が進んだため、プロジェクトが成長した後でも教育理論面の弱さを指摘されることがしばしばあった。

■PLATOキッズの活躍

PLATOの出発点は確かにスキナー的な条件付けにあったが、ビッツァーや彼の上司のアルパートは「興味が向いたものをとにかく作ってみる」ことが重要であると感じていた。彼らが作り出した環境に惹かれた高校生や大学生たちは、「テストの点」を気にすることなくコンピューターを自由な発想で使い倒す機会を得た。PLATO II以降にタイム・シェアリングを行う常駐プログラムが必要となった初期の開発段階では、前回述べた近隣の高校の科学クラブの卒業生で、ハーバード大学に進んでいたアンディ・ハンソン(Andy Hanson)という生徒を1963年の夏休みの間に呼び戻し、その間に見事に動くものを作らせてしまった。そして、そのプログラムはPLATO III以降もで実地に使われ続けた、というエピソードがある。

その後ハードウェアやソフトウェアが更新された1972年のPLATO IV以降には、イリノイ大学以外にもPLATOが展開され、より多くの生徒たちがコンピューターに没頭する機会を得ることとなった。彼等は、自分たちで遊ぶためのゲームやユーティリティー・プログラムを作ったが、そのようなゲームの中にはダンジョン探索をするロール・プレイング・ゲームもあった。そのゲームで遊んでいたコーネル大学の学生だったロバート・ウッドヘッド(Robert Woodhead)とアンドリュー・グリーンバーグ(Andrew Greenberg)はのちにAppleコンピューター用にWizardryというゲームとして作り直して商用化した。筆者は高校生の頃にWizardryに耽溺していたのだが、後にグリーンバーグとオープン・ソースソフトウェアでの共同作業を通じてWizardryの作者とは知らずに知り合いとなり、そしてさらにのちに、「あ、あなたがあのWizardryを作ったWerdnaならぬ“Andrew”だったのですか!」とびっくりしたことがある。

■教育理論とコンピューターの関わり

第14回・15回で触れたように、スキナーの教条的な発想に異を唱え、「人間はハトやネズミではないのだから、心の存在を無視してはいけない」という「認知革命」に基づいた教育理論も60年代から発展していくこととなった。こちらは、学習者が自身が知識のモデルを構築することが学びにつながるのだ、という「構築主義」とも呼ばれる理論であり、コンピューターを使うのであれば、その威力をシミュレーションなどを通じたモデル作りにこそ発揮するべきである、という発想を出発点としている。筆者が参加してきたグループは構築種の流れを汲んでおり、もちろんこちらのアイディアの方が良い効果が得られる、という「感覚」を持っている。

ただ、実際の教育現場では、学習の成果をどのように評価するのか、平たくいえば点数の付け方が問題となる。コンピューターを利用した教育の効果に関する研究も60年代から行われているのだが、最終的に「テストの点数」で評価する場合には、結局はドリル形式の方が良い点数を取る、という調査結果がでがちである。筆者のグループからは、「テストで点を取れるようにするのはそもそも教育の目的ではない」という主張がされるのだが、定量的に評価できないことを主張する難しさは60年代も今も変わっていないように思う。

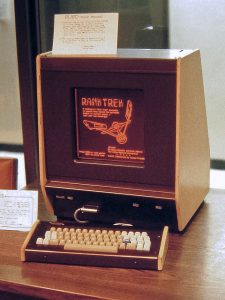

■プラズマ・ディスプレイの発明

PLATOそしてビッツァーに関してもう一つ特筆すべきこと、1964年のプラズマ・ディスプレイの発明である。PLATOに関するエピソードを借りている“The Friendly Orange Glow”という本のタイトルも、初期のプラズマ・ディスプレイがオレンジ色だったことをノスタルジックに表現しているわけだ。プラズマ・ディスプレイの発明は平面ディスプレイ装置の可能性と将来像を示したものであり、ポータブルなコンピューターという発想そのものに影響を与えた。日本のエレクトロニクス業界も70年以降プラズマ・ディスプレイの実用化と改良に大きく貢献し、イリノイ大学が持っていた特許を通じた協業も、日本とイリノイ大学との関係の1ページであったと言えるだろう。

次回掲載予定は2025年9月上旬頃→9月1日に公開しました(こちら)

著者:大島芳樹

東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。