シーモア・パパートは、コンピューティングの様々な分野、コンピューターを使った教育に関して多大な貢献をした研究者である。また実際の教室に出向いて子供たちと関わり、多くの講演を行なったという実践者でもある。今回はシーモア・パパートに関して、1960年代の半ばまでの活躍について紹介する。

コンピューティング界では、1960年代後半、特に1968年が「奇跡の年」と言えるような盛り上がりを見せるので、そろそろ「書くことが多すぎて書ききれない」時期を迎えていて、筆者も正直少し恐れを感じているのだが、最近の記事は60年代後半を迎えるための最終助走という段階だと思っていただきたい。

■パパートの南アフリカ時代

シーモア・パパートは1928年に南アフリカで生まれた。南アフリカの大学で数学を学び、研究室の助手の仕事もしつつ1952年に博士号を取得した。それと同時に、彼は人種隔離政策(アパルト・ヘイト)反対運動の活動家としても名を馳せており、結局は南アフリカにいづらくなって国を離れることとなった。

そのような事情でイギリスに移住したのだが、南アフリカの大学の博士号では「学界の会員カード」としての効果が足りないために、ケンブリッジ大学に入り直して、1959年にそちらからも数学の博士号を授与された。イギリスにいる間も、“Socialist Review”という社会主義者の雑誌に関わり、社会変革の活動も続けていた。余談だが、パパートの最初の奥さんも、同じく“Socialist Review”に関与していた南アフリカから移民した数学者であった。

■人工知能研究

パパートはケンブリッジ時代からジュネーブ大学にいたジャン・ピアジェ(連載15回)と交流していたが、博士号取得後にいくつかの短期的な研究職を経て、ジュネーブでピアジェと共同研究をする機会を得た。パパートは、ピアジェが行ってきた発達心理学研究と自身が持つ数学研究にまたがる仕事をした。まずは学習や記憶を数理的に捉えるという立場から、初期のニューラルネットに関する問題意識、さらには「学習者自身が世界のモデルを構築することによって新たな知識を獲得する」という構築主義と数学教育に関する発想を得ることとなった。

このニューラルネットに関する発想は、1961年に“Some Mathematical Models of Learning”(学習に関するある種の数学的モデルについて)という論文として発表された。その内容は、コンピューター上のニューラルネットに情報が記憶される仕組みを数学的に説明したものである。このときに歴史的な偶然があり、マービン・ミンスキーも非常に似通った論文を同じ会議に提出して発表していた。そこから2人は意気投合した。これをきっかけに1963年にパパートはミンスキーのいるマサチューセッツ工科大学(MIT)に移り、その後数十年に渡ってミンスキーと友人そして同僚として関わっていくこととなった。

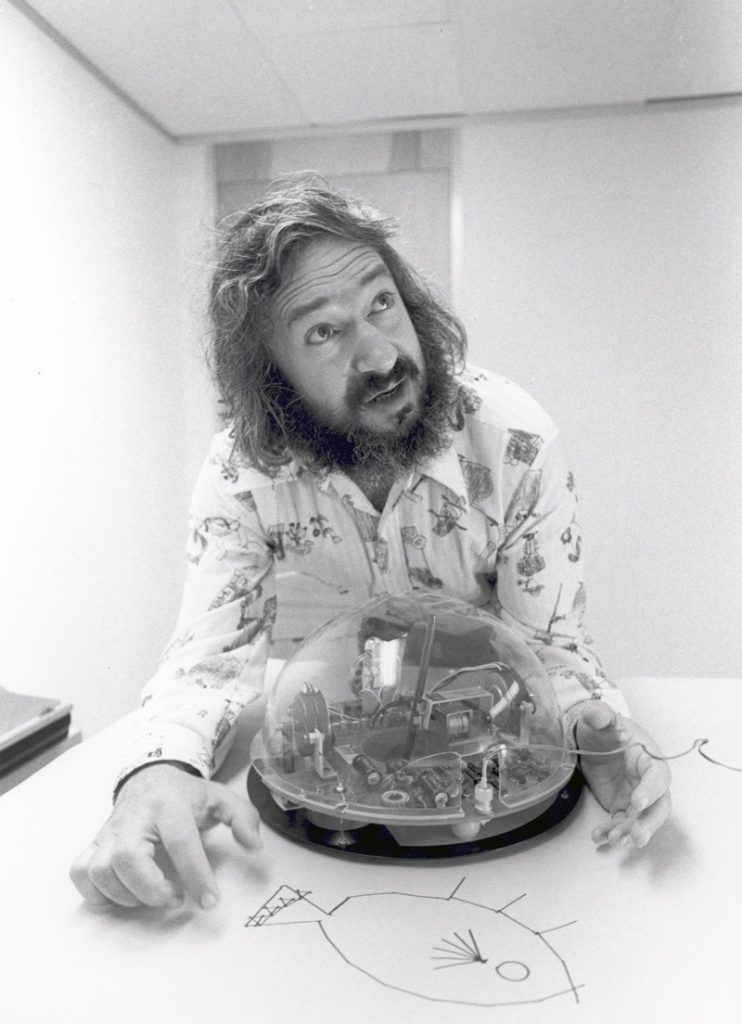

■パパートの人となり

パパートは頭の回転が早く、またその豊かな発想を周りの人に伝えることに情熱を持った人であった。多くの著述を残したが、彼をよく知る人の中には「簡潔な文章を書かせればとんでもなく素晴らしいが、ある程度長くなってくると発想が溢れてしまってまとまりがなくなってしまう」という評をする者もいる。彼の著書を含めた仕事は、情熱を持って周辺の人を巻き込んで完成したものが多かった。

パパートは予定されたミーティングにしばしば遅刻してくるが、それでも部屋に入ってくると「どんな話になっているの?」と聞き始め、それを踏まえて「じゃあ、こうしてはどうだろう」と、誰よりも素晴らしい提案をする。時間通りに来ていた同僚たちは「またか」と思う面はあったようだが、それでも結局良い彼の提案に筋が通っていて討論が進むので、「まあシーモアならしょうがないか」と一目置かれていたという。

パパートは多くの人と交流し多大な影響を与えた。アラン・ケイとも盟友であり、筆者も何度か話をしたり、ロサンゼルスに来たおりには車での移動を手伝ったこともある。またPLATOのグループとも交流し、連載第30回で述べた「行動主義的な教育」を出発点としていたグループの中にも構築主義を重んじる考え方の種を植え付けたりもした。

このように多岐にわたる活躍は、のちのコンピューティングに大きな影響を与えることとなる。この連載でもなんどか取り上げることになるだろう。

次回掲載予定は2025年11月上旬頃→11月4日に公開しました(こちら)

著者:大島芳樹

東京工業大学情報科学科卒、同大学数理・計算科学専攻博士。Walt Disney Imagineering R&D、Twin Sun社、Viewpoints Research Instituteなどを経て、現在はCroquet Corporationで活躍中。アラン・ケイ博士と20年以上に渡ってともに研究・開発を行い、教育システムをはじめとして対話的なアプリケーションを生み出してきた。2021年9月に株式会社京都テキストラボのアドバイザーに就任。2022年8月より静岡大学客員教授。